Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier gibt es neue Informationen, Animationen und Links rund um Nachhaltigkeit und Digitalisierung, zusammengestellt und programmiert für euch

von Patrick Schimanski

KI als Umbruchskraft:

Auszug aus einem Bericht des "Forum nachhaltig Wirtschaften" zum Weltwirtschaftsforum in Davos 2025

Chancen und Kontrollverlust:

Zwei Jahre nach dem Durchbruch von ChatGPT hat sich Künstliche Intelligenz als dominanter Wirtschaftsfaktor etabliert.

Unternehmen setzen verstärkt auf Automatisierung, maschinelles Lernen und prädiktive Modelle – mit tiefgreifenden Folgen für Arbeitsmärkte und Geschäftsmodelle.

Die offiziellen Panels zum Thema KI betonten vor allem die Chancen:

Effizienzsteigerung, neue Geschäftsmodelle und bessere Entscheidungsgrundlagen durch Datenanalyse.

Doch hinter den Kulissen zeigten sich auch die Ängste: Ein hochrangiger Tech-CEO äußerte in einem privaten Gespräch, dass viele Unternehmen längst die Kontrolle über ihre eigenen KI-Modelle verlieren.

Besonders alarmierend ist, dass einige Firmen bereits KI-Systeme nutzen, die „Black-Box"-Entscheidungen treffen – also Entscheidungen, deren innere Logik nicht mehr nachvollziehbar ist.

Parallel dazu verschärfen sich die geopolitischen Konflikte um KI-Technologien. Chinesische Delegierte machten unmissverständlich klar, dass sie den Wettbewerb um die globale KI-Führerschaft als wirtschaftliche und strategische Priorität betrachten.

Die USA hingegen setzen verstärkt auf eine Regulierungsoffensive, die Innovationen schützen, aber auch den Missbrauch eindämmen soll.

Ein entscheidender Punkt: Während in der Öffentlichkeit über ethische KI debattiert wurde, schufen einige Länder bereits staatliche Algorithmen für den wirtschaftlichen und militärischen Einsatz – eine Dynamik, die in Davos nur hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde."

Da kommt sicher noch einiges auf die Welt zu. Es ist ein komplexes und sehr dynamisches Feld, da geradezu stündlich neue und zum Teil

bahnbrechende Neuerungen erscheinen. Nicht zuletzt mischt DEEP SEEK aktuell die gesamte Branche auf und mein Mitleid mit Open AI hält

sich, offen gesagt, in Grenzen.

Der Einsatz von KI in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit ist ein hochinteressantes Thema in welchem Unternehmen hierzulande gute Chancen haben wichtige Akzente zu setzen!

Das Berliner KI Unternehmen "BIRDS ON MARS" ist ein tolles Beispiel, wie ich finde:

Zum Einstieg in die KI Thematik noch ein paar Ergebnisse der jüngsten Umfrage zum Thema „KI in der Arbeitswelt“

Durchgeführt wurde dei Befragung von Microsoft und LinkedIn [World Trend Index Annual Report]

75 Prozent der Wissensarbeiter weltweit nutzen KI.

Mitarbeiter bringen oft ihre eigenen KI-Tools mit zur Arbeit (78 Prozent), viele davon, ohne die Nutzung der Tools für wichtige Aufgaben zuzugeben.

Wie sähen die Ergebnisse einer solchen Befragung in den Kulturbetrieben aus?

Nutzer berichten, dass KI ihnen hilft, Zeit zu sparen (90 Prozent),

sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren (85 Prozent),

kreativer zu sein (84 Prozent) und mehr Spaß an der Arbeit zu haben (83 Prozent) Wie sähe es wohl mit „Zeitersparnis“ und „Spaß an der Arbeit“ im Stadttheater oder im Museum aus?

Viele Führungskräfte erkennen die Notwendigkeit von KI um wettbewerbsfähig zu bleiben

(79 Prozent).

Sind es im Kulturbetrieb ähnlich hohe Prozentzahlen?

Es gibt Bedenken hinsichtlich der Quantifizierung der Produktionsgewinne durch KI (59 Prozent)

und der Ausarbeitung einer klaren Vision für deren Implementierung (60 Prozent)

Gibt es in unseren Kulturbetrieben bereits Ideen dazu?

KI-Fähigkeiten werden zunehmend als entscheidend angesehen, 66 Prozent der Führungskräfte würden keine Kandidaten ohne KI-Fähigkeiten einstellen.

In unseren Betrieben sieht es (noch) anders aus? Oder?

Viele Unternehmen priorisieren weniger erfahrene Kandidaten mit KI-Kenntnissen gegenüber erfahrenen Kandidaten ohne diese Fähigkeiten.

Zum Thema Klimakommunikation ist immer öfter von "Emotionen" die Rede und von der Kommunikation des "Endpoint Assessment". Zahlen zu CO2 Emissionen sind sicher nicht unwichtig. Jedoch ist die Abstraktheit und die Tatsache der langen Zeiträume, die beschrieben werden oftmals ungeeignet für das Thema zu sensibilisieren. Der Biologe Mark Benecke emotionalisiert sehr erfolgreich seine zahlreichen "Fans" indem er zum Beispiel in seinen regelmäßigen Klima-Update Videos "TIME IS UP" den Fokus stark auf Biodiversität und hier insbesondere auf den Rückgang der Biomasse bei Insekten lenkt. [SEHENSWERT]:

Auf dieser Webseite findet ihr eine Animation , die ich programmiert habe um die Dimension des Rückgangs der Population von Fluginsekten in Deutschland zu visualisieren...Die Zahlen sind schon etwas älter und beruhen auf der aktuellsten, verfügbaren Studie zum Thema... [es wurde leider nicht besser nach 2017]:

Über den nächsten link seht ihr eine Visualisation zum Anstieg der globalen Temperatur in den letzten Jahrzehnten...[es wird leider nicht besser. Im Gegenteil!]:

Und noch ein LINK:

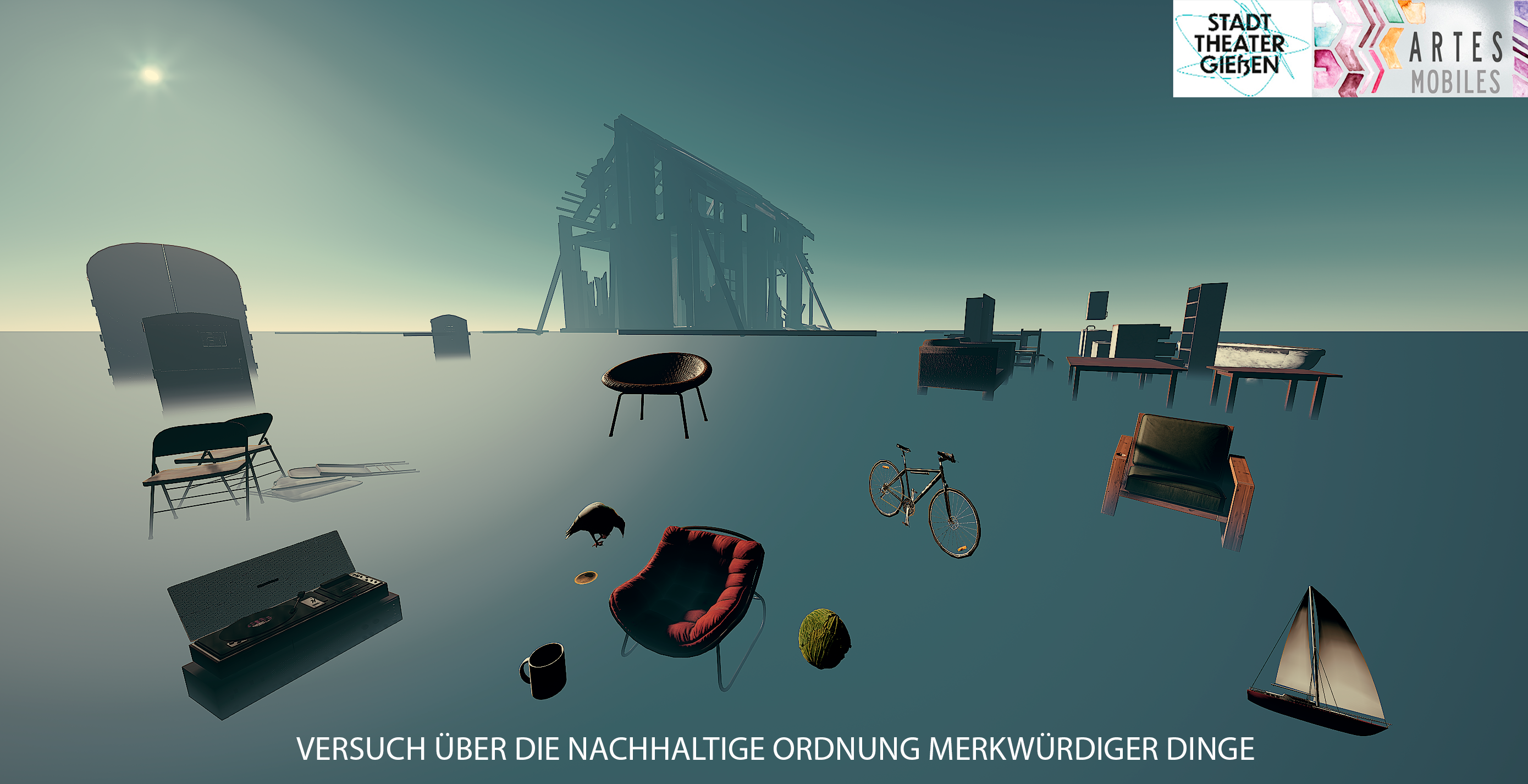

ZERO II ist angelaufen und die Kulturstiftung des Bundes fördert das Stadttheater Gießen nun schon zum zweiten Mal! Das ist höchst selten und umso mehr ist es sehr erfreulich!

Wenn es Fragen von eurer Seite zum Projekt gibt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren!

Gemeinsam mit ArtesMobiles wurden im Haus bereits zahlreiche Interview durchgeführt. Diese "füttern" anonymisiert eine KI um denkwürdige Geschichten zu kreieren und im Dialog mit unseren Gästen von merkwürdigen Objekten,Möbeln, Requisiten, Masken und Kostümen zu erzählen...weitere Gespräche mit euch werden folgen und wir hoffen auf regen Zuspruch:-)

Hier der LINK zur Homepage der Kulturstiftung und unserem Projekt:

UTOPIE oder DAS THEATER DER ZUKUNFT

Das Schmieden von Utopien erweist sich bei kultur- (politischen) Zusammenkünften häufig als Motor für gesellschaftliche Prozesse, so auch auf dem „2. Forum für Theater, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“, das am 2. und 3. Februar 2024 am Stadttheater Gießen und am 9. und 10. Februar 2024 an den Münchner Kammerspielen stattfand. Kuratiert wurden beide Veranstaltungen von dem Leiter der Stabstelle Digitalisierung der Münchner Kammerspiele Maik Romberg und mir, dem Leiter Digitaler Prozesse am Theater Gießen. Dies hat mich inspiriert, hier mit einer eigenen Utopie für das Theater der Zukunft zu starten: Das Theater der Zukunft ist ein Ort der Kollaboration(en) und der Partizipation. Ein Ort der Begegnung auf Augenhöhe. Eine kollektiv entworfene und in allen Belangen nachhaltige, dem Gemeinwohl verpflichtete Organisation. Im Theater entsteht eine »fluide« Form des kreativen Miteinander, die sich der nahezu instantanen Technologien des World Wide Web proaktiv bedient und diese immer wieder geschickt unterläuft und hinterfragt. Es ist ein 24 Stunden geöffneter Ort, real und virtuell. Die Besucher*innen des Theaters der Zukunft sind gleichzeitig Gestalter*innen desselben. Das Zukunftstheater ist sicher kein Ort des Verzichts und Verlusts, da ein wirklich nachhaltiger und nicht mehr dem neoliberalen Paradigma verpflichteter Kulturort vielmehr einen beträchtlichen Gewinn an Lebensqualität mit sich bringen wird und dem existentiell notwendigen radikalen Umdenken hin zu einer Gesellschaft jenseits des zerstörerischen Wachstumsstrebens den dringend notwendigen Schub verleiht. Es geht darum, Wege zu einer neuen Aufklärung zu finden. Die Kunst der Zukunft ist demütig und humorvoll, kritisch und abstrakt und somit vielgestaltig. Sie ist emotional und fordert ein gänzlich neues, anderes Verhältnis von Menschen zu Mitwelt. Um dieses Theater zu ermöglichen, müssen sämtliche Türen und Fenster weit geöffnet werden, real und im übertragenen Sinne. Der Veränderungsbedarf in den Institutionen ist so groß, dass die einseitige Setzung von Prioritäten nicht zielführend ist. Wir müssen unsere Bubble(s) verlassen und mit offenen Augen und Ohren die großartigen Möglichkeiten erkennen, die in der Tat bereits vorhanden irgendwo im Schatten des falschen Lebens darauf warten, genutzt zu werden. Im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe ist eine globale Perspektive jenseits tradierter Vorstellungen und Erwartungen gefordert.

EIN BLICK IN DIE WELT

Perspektiven aus dem globalen Süden können uns helfen, andere und gegebenenfalls sogar utopische Narrative zu entwickeln. Indigene australische Traumerzählungen sind ein zentraler Bestandteil der Kultur und des spirituellen Lebens der Ureinwohner Australiens, die »Dreamtime«-Geschichten vermitteln wichtige kulturelle, moralische und soziale Lehren. Solche Geschichten können dazu dienen, Verhaltensweisen zu thematisieren, die als schädlich für die Gemeinschaft angesehen werden, und betonen oft die Bedeutung von Kooperation, Respekt und dem Gleichgewicht mit der natürlichen Welt. Eine wesentliche Wahrheit, die sich in vielen indigenen Erzählungen und philosophischen Lehren weltweit widerspiegelt, beschreibt die Idee, dass wir eine symbiotische Einheit mit unserer Mitwelt bilden. Dies ist ein zentraler Gedanke, der uns lehren sollte, respektvoll und nachhaltig mit unserer Mitwelt und ausnahmslos allen darin lebenden Wesen umzugehen. Indem wir den Fokus von einem »Ich bin besser als Du« Modus, wie Tyson Yunkaporta es in seinem Buch »Sand Talk« nennt, zu einem kooperativen und integrativen Ansatz verschieben, können wir Wege finden, die aktuellen ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen effektiv anzugehen. Diese Transformation erfordert ein Umdenken in vielen Bereichen unseres Lebens und Arbeitens. Ein sehr interessantes, institutionelles Beispiel für praktizierte Kollaborationen auf Augenhöhe und ein respektvolles Miteinander ist das »Kulturforum Witten«.

Dall-E _ Das »Theater der Zukunft« dargestellt mit ästhetischen Mitteln des »Solar Punk« / Prompt: Patrick Schimanski

DIE ERSCHÖPFTE GESELLSCHAFT

Beim »2.FORUM für Theater, Digitale Transformation und Nachhaltigkeit« beendete Reinhardt Pfriem seine Eröffnungsrede in München mit folgenden Sätzen:

»Die scheinbar überbordenden gesellschaftlichen Herausforderungen wären Grund genug, dass wir uns einstimmen, aber auch eingestimmt werden darauf, unsere Daseinsbewältigung durch Anpacken und Verändern anzugehen. Aber wie soll eine Gesellschaft, die sich als von Veränderungen erschöpft geriert, Neues generieren können? Ich ende also mit Skepsis, aber mein letztes Wort soll heißen: trotzdem!« Prof. Dr. Reinhard Pfriem

Der vorherrschende, bereits erwähnte »Ich bin besser als du« Modus führt zu Vereinsamung und permanentem Stress der, wie Dirk Baecker bereits 1994 beschreibt, die Kommunikation verunmöglicht, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Unser Bestreben noch ein wenig hoffnungsfroh in die Zukunft schauen zu können, weicht zunehmend einer traurigen, resignierten Grundstimmung innerhalb der Gesellschaft und macht es den Rattenfängern leichter ihre unsäglichen Parolen an die Menschen zu bringen. Wir brauchen mehr offenen Dialog und Diskurs im direkten, persönlichen Kontakt mit den Menschen. Wir benötigen noch mehr vernetzte Strukturen, welche das Gemeinwohl stets im Blick haben. Ein radikales Umsteuern zu nachhaltigem Handeln in allen Bereichen unserer Gesellschaft ist geboten. Die Digitalisierung kann und sollte uns hier weiterführende Werkzeuge liefern.

DIGITALISIERUNG und NACHHALTIGKEIT / Vergessene Vision: Ein Blick zurück nach vorn

Das »Projekt Cybersyn« war ein ambitioniertes Vorhaben der chilenischen Regierung unter Salvador Allende in den frühen 1970er Jahren darauf abzielte, mithilfe von Technologie die Wirtschaft und im Verlauf auch weitere Bereiche der Gesellschaft des Landes mittels demokratischer Steuerung zu optimieren. Unter der Leitung des britischen Kybernetikers, Stafford Beer sollte ein Netzwerk aus Computern, Software und Kommunikationsinfrastruktur geschaffen werden, um Echtzeitdaten aus Betrieben zu sammeln, zu verarbeiten und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Allende verfolgte die Vision eines demokratischen Sozialismus. Nach dem blutigen Militärputsch 1973 und der Ermordung Allendes wurde das Projekt eingestellt. In einer vorurteilsfreien Analyse kann die Relevanz von »Cybersyn« für die heutigen Diskussionen über Digitalisierung und Nachhaltigkeit aus mehreren Perspektiven beleuchtet werden: Zentral oder dezentral? Eine Frage, die auch für Kulturbetriebe und hierbei nicht nur in Bezug auf die Digitalisierung von Beständen hohe Dringlichkeit hat: Die »Just In Time« und »Mehr ist Mehr« Mentalität, die sich spätestens seit den 90er Jahren auch fest in die ansonsten weitgehend aus dem19. Jahrhundert stammenden Organisationsstrukturen unserer Stadt- und Staatstheater als vermeintliche Innovation eingebrannt hat, ist immer noch »Standard«, trotz der zahlreichen lobenswerten Initiativen in punkto neuer nachhaltiger Praktiken. »Projekt Cybersyn« war ein Versuch, Bedarfe zentral zu steuern. Es basierte auf dem Prinzip der Echtzeit-Rückkopplung, was heute eine allgemein verfügbare Technologie ist, die unter anderem beim Ermitteln von Klimadaten und daraus folgenden spontanen Reaktionen und Entscheidungsfindungen auf höchster Ebene lebensrettend sein kann. Heutige Ansätze tendieren eher zu dezentralisierten Netzwerken, in denen Entscheidungen näher an der Datenquelle getroffen werden Dezentralisierte Systeme können resilienter und noch anpassungsfähiger sein, was für nachhaltige Entwicklungsziele von Vorteil ist. »Cybersyn« war seiner Zeit voraus und stieß daher auf technologische Grenzen. Perspektiven für ein gelungenes Zusammenspiel der beiden großen Transformationen Heute stehen uns fortschrittliche Technologien und Strategien wie KI, Big Data, IoT, Cloud Computing und nicht zu vergessen die Open Source Community zur Verfügung, die die Gedanken hinter »Cybersyn« realisierbar machen können und dabei helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen und Entscheidungsprozesse in Hinblick auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu optimieren. »Digitalisierung schafft ein nachhaltiges Mindset. In Unternehmen, die in Sachen Digitalisierung bereits vorangeschritten sind, hat auch Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert.« (Metastudie zur Twin Transition) Ein Ziel war es, die Bevölkerung direkt in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen und eine gerechte Wirtschaftssteuerung zu ermöglichen. Risiken wie Überwachung, Kontrolle und Ungleichbehandlung waren auch den damaligen Entwicklern bekannt. Wer kontrolliert die Technologien, wer profitiert davon und wie wird Macht verteilt? In den Kulturbetrieben können und sollten wir, vielleicht inspiriert von den visionären Ideen des geschilderten Projektes Testlabore aufbauen und mit den großartigen Möglichkeiten heutiger Digitaltechnik verschiedenste Zukunftsmodelle in Sachen nachhaltige Planung und Steuerung durchspielen. Wir können vorhandene Technologien in unserem kreativen Umfeld radikal umwidmen und künstlerisch zweckentfremden. Wir können kleine Open Source KI Modelle selbst trainieren. Wir könnten uns durch eine richtig verstandene Vernetzung und Zusammenarbeit den Datenkrallen der globalen Tech Riesen entziehen. Das Netzwerk eröffnet uns die Möglichkeit Ungewissheiten zu denken. Dies alles ist machbar und wird in kleinen Initiativen und Gruppierungen bereits gemacht, wie auf unserem Forum beeindruckend gezeigt wurde: https://www.artesmobiles.art/ Nachhaltige Digitalisierung muss zwingend soziale Aspekte wie Fairness, Transparenz und Inklusion berücksichtigen. Projekte im erweiterten und skalierbaren Sinne von »Cybersyn« könnten uns inspirieren, partizipative und transparente Systeme zu entwickeln, die sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeit fördern.

UTOPIEN ENTWERFEN

Wir müssen die Fähigkeit, gegensätzliche Ideen oder Standpunkte zu erkennen und sie in einem neuen, umfassenderen Zusammenhang zu vereinen (wieder) neu erwerben. Dieser Prozess ermöglicht es, scheinbar widersprüchliche Konzepte zu integrieren und eine höhere Ebene der Erkenntnis oder Lösung zu erreichen, indem man die Vielfalt der Perspektiven berücksichtigt und sie in einer umfassenderen Synthese zusammenführt. Dieser Ansatz ermöglicht es die Komplexität der grundlegenden Veränderungen sozio-technischer Systeme, die die Digitalisierung und die Transformation zur Nachhaltigkeit mit sich bringen zu erkennen, zu beschreiben und dabei deren dynamische Natur berücksichtigen. Dieser 360 Grad Blick findet sich auch im chinesischen I GING, dem »Buch der Wandlungen«, dessen Wurzeln bis ins 3. Jahrtausend v. Chr. zurückreichen. Die Anwendung derlei dialektischer Methode(n) verhilft uns zu einem umfassenderen Verständnis und möglicherweise zu neuen Lösungsweisen führen kann. Zudem lernen wieder anständig miteinander umzugehen und das kreative und lustvolle Schmieden von Utopien, wie oben erwähnt, ist hoffentlich keine Seltenheit mehr

Dieser Beitrag wurde nahezu identisch von der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. hier veröffentlicht: theater-der-zukunft-eine-utopie/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Banden bilden

von Dr. Uta Atzpodien

Aushandlungsprozesse an Theatern können die Digitalisierung und nachhaltige Praktiken in ein zukunftsfähiges Zusammenspiel bringen: Als Motor gesellschaftlicher Prozesse kristallisiert sich derzeit in kulturpolitischen Zusammenkünften vielerorts ein »Utopien schmieden« heraus, so umschrieb es kürzlich der Leiter Digitaler Prozesse am Stadttheater Gießen Patrick Schimanski in seinem BLOG-Beitrag »Theater der Zukunft – eine Utopie« für das Projekt »Auf dem Weg in die Next Society?!« der Kulturpolitischen Gesellschaft. Der Autor bezog sich konkret auf zwei Veranstaltungen, die er selbst zusammen mit Maik Romberg, dem Leiter der Stabstelle Digitalisierung der Münchner Kammerspiele konzipiert und durchgeführt hat. In seinem Text entwickelte er inspiriert davon eigene Visionen zu einem »Theater der Zukunft«. Anfang Februar öffneten sich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden an beiden Theaterhäusern Räume für Aushandlungsprozesse, deren Blick in die Zukunft gerichtet war. Die erfrischend vielseitigen Beiträge zur drängenden und praxisorientierten Notwendigkeit eines gesamtgesellschaftlichen Kulturwandels brachten wertvolle Impulse in die kulturpolitische Debatte und wurden damit zur Plattform, um Banden im Sinne von Vernetzungen zu bilden.

An die Nachgeborenen

Auf der Bühne der Münchner Kammerspiele wurden die Worte Reinhard Pfriems beim »2. Forum für Theater, digitale Transformation und Nachhaltigkeit« zu einem mahnenden Movens für die Ausrichtung der gesellschaftlichen Relevanz beider Symposien. Der Initiator und Mitbegründer des Institutes für ökologische Wirtschaftsforschung lieferte mit einer kritischen Bestandsaufnahme des aktuellen Aushandlungsfeldes, geprägt von den Nachhaltigkeitsbestrebungen, dem digitalen Zeitalter und der aktuellen gesellschaftlichen Lage, eine in ihrem Tiefgang wertvolle Grundlage für die lösungsorientierten Ansätze der Tagung. Inspiriert vom Theatermacher Bertolt Brecht setzte Pfriems Eröffnungsbeitrag »An die Nachgeborenen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Frage nach einer kulturellen Kehre« bei einem ernüchterten Rückblick auf die Historie der bis heute unzureichenden Bemühungen weltweit für einen nachhaltigen Kulturwandel an und verband diese mit kritischen Bedenken. Bei allen Chancen, die sich für ihn aus der Digitalisierung ergeben, mahnte er, ihre Schattenseiten, die er beispielsweise in »postdemokratischen Entwicklungen« erkennt, nicht zu verdrängen. Eine Kehre als umfassenden Kulturwandel wünschte er sich als »Ausstieg aus der fortschreitenden Zerstörung und der Schöpfung einer besseren Welt«. Angesichts der – nicht nur in den Alltagsnachrichten – vielseitig präsenten Dystopie und den sich überschlagenden gesellschaftlichen Herausforderungen konstatierte der erfahrene Ökonom eine »überbordende Erschöpfung« und rief zugleich in all seiner Skepsis zu einem »Trotzdem!« auf.

Vom Wert kulturpolitischer Aushandlungsprozesse

Für kulturpolitische Aushandlungsprozesse ist es wertvoll und wichtig, den Ernst der Lage und die Komplexität der Herausforderungen zu benennen. Zugleich gilt es, dies mit gegenseitiger Kenntnis von zukunftsweisenden Lösungsansätzen zusammenzuführen, Banden zu bilden, um gemeinsam Veränderungen kraftvoll voranzutreiben. Das können konkrete Werkzeuge der Digitalisierung sein, die als »Transformationshebel« den Wandel innerhalb der Kulturinstitution befördern, wie es Maik Romberg mit Blick auf sein Haus vorstellte. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Schaubühne Berlin Lisa Marie Hobusch vermittelte über das kraftvolle Bild eines »Dinosauriers«, wie die beiden Leitmotive Nachhaltigkeit und Digitalisierung unbewegliche Kulturorte zu »jagen« vermögen. Die jeweils zuständigen Kolleginnen kamen in einen gemeinsamen Aushandlungsprozess, der agiles Handeln und mehr Dynamik in die Transformation des eigenen Betriebs brachte. Mit »Weg aus den Silos?« unterstrich Patrick Schimanski die notwendige Kooperation zwischen den Querschnittsthemen, um im Kulturbetrieb in nachhaltigen Organisationsstrukturen arbeiten zu können. Zudem hob er hervor, wie sehr die Digitalisierung nachhaltige Prozesse zu beschleunigen und damit auch den CO2-Fußabdruck zu verringern vermag. Der bewegende Vortrag »Gute Pläne sind nachhaltig« des Technischen Direktors des Stadttheaters Gießen Pablo Dornberger-Buchholz führte vor, wie die mittweilen sehr mühsamen Veränderungen in der eigenen Arbeitspraxis mitten im Kulturort zu einem begeisterten Plädoyer führen können, das im inspirierten eigenen Tun den Kulturwandel hin zu mehr Nachhaltigkeit vorantreibt.

Verknüpft mit dem Symposium fand in den Kammerspielen die Verleihung der Zertifikate an die mittlerweile fünfte Generation der »Transformationsmanager*innen Nachhaltige Kultur« statt, verliehen vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Dramaturgisch betrachtet führt dies zu neuen kulturpolitischen Banden und aktiver Vernetzung für weitere Aufmerksamkeit und Sensibilisierung, um die Verknüpfung von Digitalität und Nachhaltigkeit noch mehr zu fokussieren.

Konkret gestaltende Lösungsansätze

Der Soziologe Davide Brocchi regt in seinem Buch »By Disaster or by Design?«[1] an, sich von den apokalyptischen Szenarien abzuwenden und ihnen durch ein pro-aktives Gestalten etwas entgegenzusetzen. Wie unterschiedlich dies aussehen kann, wurde bei den facettenreichen Perspektiven und Stilen beider Symposien erfahrbar: Die Autorin Theresa Hannig entwirft in ihrem Roman »Pantopia«[2] die Utopie einer mit digitalen Potenzialen ausgestatteten und konsequent an Menschenrechten orientierten Weltrepublik. Als kommunale Kulturverwaltung versteht das Kulturforum Witten inmitten eines lebendigen städtischen Netzwerks Digitalität als Kunstform und eröffnet Möglichkeitsräume für Experimente. Damit entwickelt es nicht nur ein Pilotprojekt für Kultur und Kulturpolitik, sondern auch für die Stadtentwicklung. Über ein Kooperieren verschiedener Häuser, wie Kampnagel und Deichtorhallen in Hamburg und dem Hebbel am Ufer in Berlin wurde die Open Source Disposoftware »artwork« auf den Weg gebracht, die das Kulturmanagement an großen und kleinen Kulturorten effizienter, ressourcenschonender und kollaborativer aufstellt und weiterentwickelt. Hier entsteht – über ressourcenschonende Werkzeuge des Zusammenarbeitens hinaus – ein zukunftsweisender Gemeinschaftssinn. Als Kreislaufwirtschaft treibt das kurz vor der Umsetzung stehende Konzept des Szenografen-Bund mit einer nachhaltigen Online-Materialbibliothek und einer vernetzten Fundusplattform eine Art Revolution hin zu einem nachhaltigen Entwerfen und Produzieren am Theater voran. Das Performancekollektiv »ArtesMobiles« stellt Forschung und Entwicklung, Datenschutz und auch Partizipation ins Zentrum und öffnet damit insbesondere auch den nachwachsenden Generationen über ihre kulturelle Praxis Ermöglichungsräume für ein gutes Leben. Auch hier heißt es Banden bilden: So können kreative Aushandlungsprozesse im kritischen Hinterfragen und forschenden Vernetzen zu gelebten Utopien werden.

Dieser Beitrag wurde zuerst in den Kulturpolitischen Mitteilungen 184, I / 2024, veröffentlicht, S. 65-68.

Dr. Uta Atzpodien (*1968) ist Dramaturgin, Kuratorin und Autorin und engagiert sich mit transdisziplinären (künstlerischen) Impulsen für einen gesellschaftlich nachhaltigen Wandel und eine kreative Stadtentwicklung. Promoviert hat sie mit »Szenisches Verhandeln. Brasilianisches Theater der Gegenwart« (transcript 2005). Seit 2006 lebt sie in Wuppertal, hat hier)) freies netz werk )) KULTUR mit gegründet und ist u.a. Mitglied des und.Instituts für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit. Sie ist Leiterin des Projektes »Auf dem Weg in die Next Society? Kulturen der Digitalität für einen nachhaltigen Wandel« der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.